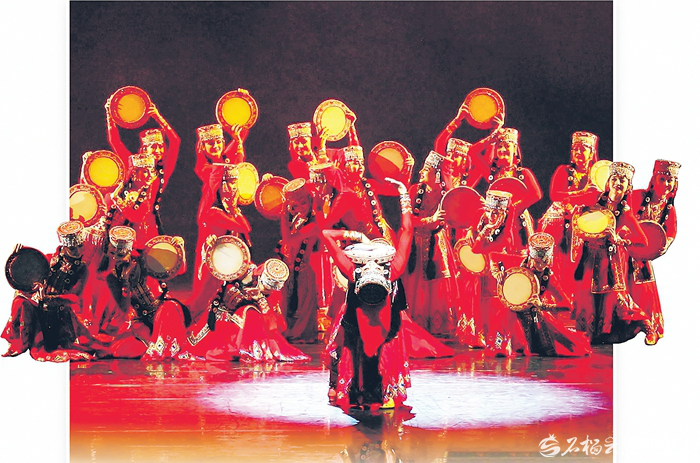

第十五届中国舞蹈“荷花奖”新疆艺术剧院歌舞团参评作品《帕米尔的鼓声》。□石榴云/新疆日报记者仲兆丰摄

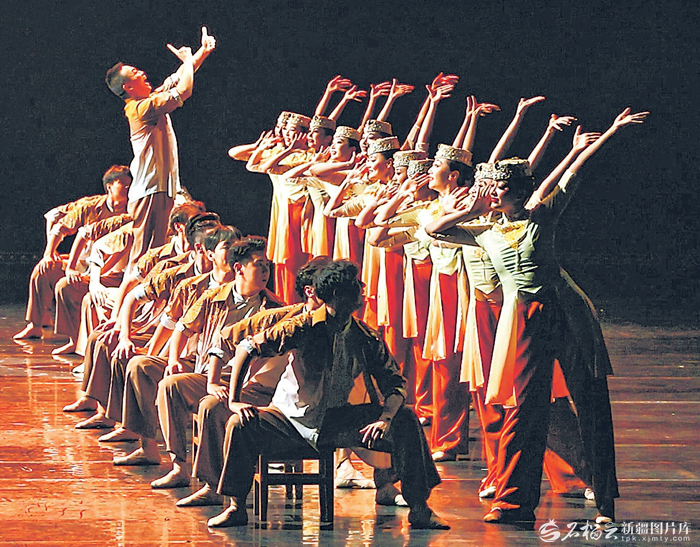

第十五届中国舞蹈“荷花奖”阿勒泰地区歌舞团与吉林艺术学院舞蹈学院合作参评作品《雪脉·阿勒泰》。□石榴云/新疆日报记者仲兆丰摄

第十五届中国舞蹈“荷花奖”昌吉回族自治州艺术剧院参评作品《幸福花儿开》。□石榴云/新疆日报记者仲兆丰摄

第十五届中国舞蹈“荷花奖”乌鲁木齐市艺术剧院参评作品《时间的声音》。□石榴云/新疆日报记者仲兆丰摄

□石榴云/新疆日报记者 贾春霞

10月31日,第十五届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评在乌鲁木齐文化中心大剧院落幕,这场高水准艺术盛宴以鲜活的舞蹈语言传递着地域风情与民族心声,也让人们的目光再次聚焦活动举办地乌鲁木齐。

这是中国舞蹈最高奖项“荷花奖”自创办以来,首次将终评环节落地新疆,开创了国家级艺术赛事与边疆地区文化艺术生态建设的新模式。此举不仅为新疆舞蹈艺术提供了面向全国乃至世界的展示窗口,更通过“荷花奖”的权威性与引领力,为新疆文化事业的高质量发展注入持久动力,在新时代焕发出更加璀璨的光彩。

新疆作品竞相绽放

在终评的璀璨舞台上,新疆4部舞蹈作品以独特的艺术魅力与深厚的文化底蕴大放异彩。其中,《帕米尔的鼓声》以鼓声为魂,借“红”的意象,抒发高原女性炽热深沉的家国情怀;《幸福花儿开》则聚焦于乡村振兴与农业现代化进程中各族农民的生动实践,传递出他们对美好生活的获得感、幸福感;《雪脉·阿勒泰》以阿勒泰滑雪狩猎岩画为创作源泉,巧妙融合古老毛皮滑雪板制作技艺、哈萨克族舞蹈动律与现代编舞理念;《时间的声音》则凭借“以舞为笔、以乐为韵”的艺术语言,将木卡姆文化的传承故事娓娓道来。值得一提的是,《帕米尔的鼓声》与《时间的声音》同为今年自治区优秀舞蹈创作项目的典范之作。作为核心推动力,自治区党委宣传部主导的“优秀舞蹈创作扶持项目”成效显著。

新疆舞蹈家协会秘书长高善君介绍,去年年底,自治区党委宣传部从全区百余舞蹈创作选题中严格筛选出14个优秀舞蹈重点项目,每个作品获得相应的专项经费支持,为编导创作提供了坚实的经费保障。在该机制带动下,各院团激发极大创作热情,形成更为专业、专注、精良的创作氛围。

在项目推进过程中,新疆舞蹈家协会组织专家开展了近百次实地指导与视频审看,对距离较近地区进行现场指导,对偏远地区则通过视频方式进行精细打磨,以持续提升作品艺术质量,激发创作活力。

“‘荷花奖’是所有舞蹈演员的梦想,这是我们离梦想最近的一次。”《时间的声音》编导张慧作为一名生长于新疆并扎根于此的舞蹈工作者,对此深有感触。她认为,“荷花奖”终评环节落地新疆,不仅为本地作品搭建了展示平台,更以“全国同台竞技”所形成的创作压力,促使新疆舞蹈人在题材挖掘与艺术表现上不断寻求突破。

“作品从构思到完成,历时近3年。”张慧回忆,如何让新疆舞蹈在打动本地观众的同时,也能引起全国观众的共鸣是其重点考虑的内容。为此,团队在细节上不断追求极致:服装设计方案历经五六次修改,从初稿到定稿反复调整;音乐整体架构调整超过20次,以更精准地契合节奏与情感表达;灯光设计逐帧校准色彩、调度与切割效果,力求完美呈现舞台意境。

本届“荷花奖”评选中,新疆申报的20部作品中有4部成功入围终评,创下历届民族民间舞终评入围数量之最。编导与演员均“憋着一股劲儿”,致力于在题材选择和艺术表达上实现突破,以新颖的艺术手法与深刻的叙事表达,呈现新疆舞蹈创作水平的全面提升。

以舞为媒促进交流提升

本届“荷花奖”民族民间舞终评共有51部优秀作品入围。这些作品题材丰富多元,既有对民族风情的深情演绎、对非遗舞蹈的当代书写,也有对红色记忆的深情回溯、对乡村振兴的时代聚焦;既彰显民族特色,又呈现地域文化的多彩风貌,可谓各美其美、美美与共。与国内高水平舞蹈团队的同台交流与观摩学习,使新疆本地的舞蹈爱好者及专业舞者受益匪浅。

作为新疆艺术剧院歌舞团的资深舞蹈演员,马依热·艾买提江已拥有4届“荷花奖”的参赛经历。在本届终评期间,她全程观摩了3天的演出,“这个平台为我们创造了极其珍贵的相互学习机会,我从各地优秀作品中看到了不同舞蹈的独特魅力与精湛技艺,这些宝贵的艺术养分必将融入我今后的舞蹈表演中。”

文艺作品的创作须始终与时代同频共振。昌吉回族自治州艺术剧院参评作品《幸福花儿开》,以乡村振兴背景下新农人的丰收图景为创作蓝本,编导在作品中保留碎摇头、砸头、踮脚曲步等民间舞蹈的典型动作,真实还原其风格韵味,并大胆融入街舞等多种现代元素,通过多元风格的交织与碰撞,显著提升了舞蹈的舞台表现力。

“参与此次评选,不仅获得了与全国各地优秀舞者深入交流的机会,也使剧院的编导和演员在专业素养上获得提升,迸发出诸多创作新思路,为未来的创作与表演实践积淀了宝贵经验。”昌吉回族自治州艺术剧院党总支书记、院长王东说。

喜爱舞蹈的观众李芸通过线上直播和线下现场两种方式,全程观看了这次“荷花奖”终评,感觉非常震撼,也十分过瘾。她说:“能在家门口亲历这样的国家级艺术盛事,我倍感自豪!”

作为中国舞蹈界的盛会,本届“荷花奖”终评不仅是一场艺术竞技,更是一次以舞为媒的文化对话。新疆艺术学院副院长张鹏指出,这种“以赛事带动创作、以交流促进提升”的模式,为新疆舞蹈艺术的蓬勃发展注入强劲而持久的动力,对下一阶段的创作是一个好的导向。

扎根传统创作时代精品

11月4日晚,第十八届文华奖获奖名单揭晓,由新疆艺术学院创作演出的舞蹈作品《阳光下的麦盖提》荣获文华节目奖。这是该作品在摘得中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞金奖后,再次斩获国家级艺术大奖。

新疆素有“歌舞之乡”的美誉,民族民间舞蹈资源丰富、形式多样。舞蹈艺术创作唯有深深植根于中华文化的沃土,坚定文化自信,方能不断迈向艺术高峰。《阳光下的麦盖提》正是这样一部优秀作品。“创作不仅要深深扎根于生活土壤,汲取最鲜活的养分,还要坚持创新,勇于突破自我,用心打磨作品。”张鹏总结道。

近年来,新疆舞蹈家协会始终坚持以人民为中心的创作导向,积极引领各专业院团与院校推进民族民间舞的创作与实践,佳作迭出。以《顶碗舞》《刀郎人》《昆仑之梦》《长长的辫子》《花儿永远这样红》《阳光下的麦盖提》《爷爷的萨玛瓦尔》等为代表的多部作品接连在“荷花奖”舞台折桂,充分印证了新疆舞蹈创作的整体进步。

“在传统与创新之间,要找到平衡——一种回归本真却又不失当代表达的创作姿态。”新疆师范大学音乐学院教师谢伊代·塔伊尔说,要用自己的眼睛观察民间、感受民间,将真实鲜活的民间舞蹈传授给学生,让他们体验并理解原汁原味的民间文化,再将这样的积累融入创作之中。

除了深入生活,文艺创作者还积极从中华优秀传统文化中汲取灵感,将现代艺术理念与表现手法融入新疆舞蹈之中,在融合中追求创新,由此催生出更多承载时代精神、讲述新疆故事的文艺精品。

“传统文化是我们的根与魂,是草原上回荡的马蹄声,是童年萦绕耳畔的木卡姆旋律,也是祖辈世代传续的舞步律动。”中国文联副主席、中国舞蹈家协会副主席迪丽娜尔·阿布拉强调,新疆舞蹈创作绝非简单的旧衣缝补,也不是以华丽包装掩盖传统本质,而是要扎根于传统精髓,运用年轻的语言、鲜活的情感与之展开对话,让古老的传统在当代的阳光下抽枝展叶,焕发新的生机。

荷花虽已落,余韵仍绵长。站在新的历史起点上,新疆舞蹈正以更加昂扬的姿态,持续坚守文化根脉,呼应人民情感,深入生活、扎根人民,不断创作出更多无愧于时代、不负人民的舞蹈精品,让天山舞韵在中华文化的绵延长河中生生不息。

扫一扫在手机打开当前页

关联稿件: